Die Hügelgräber in Köln-Dünnwald

Ich möchte wissen, was früher an dem Ort geschehen ist, an dem ich lebe.

Mich interessiert die Geschichte der Strassen und Häuser und Menschen.

Fotografierend versuche ich, den Wandel und die Vergänglichkeit festzuhalten. Bevor die Gegenwart im Strudel der stetig fortschreitenden Zeit verschwindet.

Bei der Beschäftigung mit unserem nördlichen Nachbarn, dem Kölner Stadtteil Dünnwald stieß ich bei „Wikipedia“ immer wieder auf die Sehenswürdigkeiten des Stadtteils wie zum Beispiel

– das Denkmal „Der Weiße Mönch“

– die ev. Tersteegen-Kirche

– Offermanns Hüüsje

– das Rittergut Haus Haan

– den Wildpark

– und die Hügelgräber/Grabhügel im Leuchterbruch

Die ersten Sehenswürdigkeiten kannte ich mittlerweile – nur die Hügelgräber im Leuchterbruch wollte ich noch entdecken.

Es sollen über 100 Grabhügel sein, in denen Krieger der späten Eisenzeit, der „Hallstattzeit“ (ca. 1000 – 500 v. Chr.) bestattet wurden – zur Asche verbrannt in tönernen Urnen und mit ihren Waffen und Armreifen. Und eine Legende besagt, dass ein Heidenkönig mit seinen Zauberpferden hier begraben wurde…

Diese Grabhügel wollte ich sehen und fotografieren. Ich ahnte damals nicht, dass mir viele Wochen der Suche bevorstanden.

So fuhr ich an einem schönen Sonntag im September mit dem Fahrrad, Kamera, GPS-Handy und Diktiergerät zum „Leuchterbruch“.

Ich hatte mir das vorab im Internet auf „Google Maps“ angeschaut – da gab es eine Straße mit dem Namen „Im Leuchterbruch“ und ich dachte, das sollte ja einfach sein, dort die legendären Gräber zu entdecken.

Als ich dort ankam, fand ich eine ruhige Wohnstrasse, nette Häuser mit gepflegten Vorgärten links und rechts – nur keinen Hinweis auf die Hügelgräber.

Am Ende der Strasse lag ein kleiner Park mit einem Kinderspielplatz. Sollten dort die ominösen Gräber aus der Eisenzeit sein?

Nach 2 Stunden Suche gab ich auf. Ich konnte ja schlecht die Gärten hinter den Häusern inspizieren.

Einige Anwohner begannen eh mißtrauisch zu gucken, als ich zum 3. Mal auf meinem Fahrrad an ihnen vorbei fuhr.

War wohl nix.

Am nächsten Wochenende war ich besser vorbereitet:

Am nächsten Wochenende war ich besser vorbereitet:

ich hatte viel „gegoogelt“ und systematisch das Internet nach den „Hügelgräbern in Köln-Dünnwald“ abgegrast.

Dabei war ich auf die Seiten der Familie „Condé“ gestossen, alter Dünnwalder Adel, die auf Ihren Seiten www.ahnenforschung-conde.de/duennwald.htm folgendes zitieren:

„Auf der Dünnwalder Hard liegen in einem Walde, der dem Grafen von Fürstenberg-Stammheim gehört, etwa 100 Hügelgräber.

Die Hügel sind 1/2-3 m hoch. Bereits 1872 wurden durch Professor Schaafhausen in Bonn acht Hügelgräber aufgedeckt, 1893 deckte Direktor Rademacher in Köln elf Grabhügel auf, und der Eigentümer ließ außerdem noch vierzehn Gräber öffnen. In der Mitte des Hügels stand jedesmal in einer Brandschrift die Urne, die mit Knochenresten gefüllt war.

Bisweilen fanden sich neben den Urnen kleine sog. Tränentöpfchen. Beigaben aus Metall kamen selten vor, es waren meist Reste einfacher, aus Bronzedraht gewundener Armringe, in einem Falle auch eine eiserne Lanzenspitze“

Also auf in den Wald! Mit der neuen Beschreibung suche ich jetzt nördlich der Odenthaler Straße – im Dünnwalder Wald, fahre kreuz und quer mit dem Rad über holprige Waldwege, an Spaziergängern vorbei, weiche Hunden und Pferden aus und gelange bis fast nach Leverkusen.

Also auf in den Wald! Mit der neuen Beschreibung suche ich jetzt nördlich der Odenthaler Straße – im Dünnwalder Wald, fahre kreuz und quer mit dem Rad über holprige Waldwege, an Spaziergängern vorbei, weiche Hunden und Pferden aus und gelange bis fast nach Leverkusen.

Keine Hügelgräber. Dann fahre ich nach Osten, über glatte Wurzeln und menschenleere Trampelpfade von Seelsheide die Odenthaler Strasse wieder runter nach Köln – und sehe hinter ein paar Bäumen mehrere Hügel aus Steinen.

Das ist ja einfach! Als ich näher rangehe, merke ich, dass es aufgeschüttetes Material für den Strassenbau ist.

Kopfsteine, Kies, Sand wie auf einem Bauhof. Nichts Eisenzeitliches.

Und ich lerne dazu: Wurzeln umgefallener Bäume sehen so aus, wie ich mir die Hügelgräber vorstelle.

Also Fahrrad an einen Baum lehnen und rein in den Wald. Dann feststellen, dass es nur die Silhouette einer Baumwurzel ist.

Oder ein vertrockneter Busch, mit wilden Brombeeren überwachsen. Kein Grabhügel.

Aber der Wald ist schön, ziemlich naturbelassen mit viel Bruchholz und umgestürzten Bäumen und einem kleinen Bachlauf der in einem kleinen See mit Bänkchen zum Ausruhen davor mündet. Da suche ich gerne weiter…

Das Thema beginnt, mich zu beschäftigen.

Das Thema beginnt, mich zu beschäftigen.

Wie sehen solche Gräber nach 3000 Jahren wohl aus? Wahrscheinlich ziemlich überwachsen.

Ob man die überhaupt noch erkennt? Aber ich lese, dass überall entlang des Kölner Mauspfades solche Gräber zu finden sind.

Die Kölner Bucht von der Wahner Heide bis nach Leverkusen ist reich an Hügelgräbern.

Im Römisch-Germanischen Museum neben dem Kölner Dom sollen Inhalte der Gräber liegen.

„Meine Gräber“ sind also nichts besonderes. Überall werden sie erwähnt – aber nirgends konkret beschrieben.

Auch über einen „Dünnwalder Kulturpfad“ kann man online Informationen finden, unter duennwald.kirche-koeln.de/kirche las ich: „Unsere Tersteegenkirche gehört zusammen mit der benachbarten kath. Kirche St. Hermann-Joseph, dem Wildpark, Haus Haan, den Hügelgräbern und der Finnensiedlung zum Dünnwalder Kulturpfad.“

Aha! also muß man diesen Kulturpfad doch finden.

An einem Wochenende im Oktober fahre ich erneut nach Dünnwald und entdecke an der beschriebenen evangelischen Kirche tatsächlich ein Schild mit den Stationen des Kulturpfades. Ich bin aufgeregt. Jetzt habe ich den Beweis, dass es diese Hügeldinger gibt.

Leider ist der Plan nicht sehr exakt. Wieder zuhause, versuche ich, verschiedene Karten im Photoshop auf Ebenen übereinander zu legen und zur Deckung zu bringen. Trotzdem kann ich die genauen Lage der Hügelgräber nicht eindeutig bestimmen.

Meine nächste Tour beginne ich an der westlichsten Möglichkeit „Am Jungholz“ und will von dort aus systematisch jeden Weg im Wald erkunden.

Meine nächste Tour beginne ich an der westlichsten Möglichkeit „Am Jungholz“ und will von dort aus systematisch jeden Weg im Wald erkunden.

Dort gibt es einen Wegweiser mit einer Karte des Waldes – aber ohne eingezeichnete Hügelgräber.

An einem Vereinslokal am Waldrand frage ich Jugendliche, diese fragen die Älteren – aber niemand hat je von „Hügelgräbern“ gehört.

Mittlerweile spreche ich auch Spaziergänger im Wald an und frage nach den legendären Hügelgräbern. Nada. Nix.

Den Dünnwalder Wald kenne ich nach diesen Exkursionen mittlerweile recht gut.

Die Kreuzung der großen Wege von Köln nach Leverkusen, den Bach, die dunklen Bereiche mit den dichten Tannen, die lichteren graden Reihen neu aufgeforsteten Mischwaldes, die Schutzhütten.

Der Wald gefällt mir – aber ich habe eine Aufgabe, befinde mich auf einer Quest, suche den heiligen Gral, meine Hügelgräber.

Und zwischendurch immer wieder Recherche am heimischen PC: bei „Google Books“ entdecke ich Scans eines Buches mit Hinweisen – aber die entscheidenden Seiten fehlen.

Amazon.de bietet das Buch antiquarisch an und 24 Euro und 3 Tage später halte ich das „Heimatbuch des Landkreises Mülheim am Rhein. Geschichte und Beschreibung, Sagen und Erzählungen.“

von Johann Bendel in der gebundene Ausgabe in Händen.

Sehr schöner Nachdruck in Fraktur – leider auch darin nur diffuse Angaben vom Leuchterbruch nördlich der Siedlung.

Und langsam fühle ich mich wie Howard Carter auf der Suche nach dem geheimnisvollen Grab der Pharaonen.

Nichts als Wüste, äh Wald, um mich herum…

Wieder mal im Wald – diesmal durchkämme ich den östlichen Teil von der „Hardt“ in Richtung Reinholdsberg.

Meine Frau weiß schon Bescheid, wenn ich Sonntags aufs Fahrrad klettere: „deine Hügelgräber“ und meine Kollegen und Freunde erkundigen sich sporadisch, ob ich „sie“ schon gefunden hätte…

Und ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Eine neue Idee: ich schreibe die Quellen an, die im Internet die Hügelgräber erwähnen.

Per E-Mail ist das ja heute kein Problem!

Bei 5 verschickten Mails erhalte ich eine Mail mit der Mitteilung, dass der Autor selber nur zitiert habe und auch nicht mehr weiß und einen echten Treffer!

Am 16. Oktober schreibt mir Erich Etien, der 2. Vorsitzende des „Dünnwalder Bürgervereins von 1899 e.V.“, dass er sich freut, von meinem Interesse an Dünnwalder Geschichte zu hören und dass er ein Buch mit genaueren Informationen besitzt:

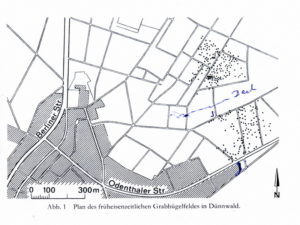

„das Grabhügelfeld im Waldgebiet nördlich der Odenthaler Straße (s.S.211, Abb 1, Nr. 15) umfaßt strenggenommen zwei Bestattungsplätze, die durch ein seichtes Tälchen mit einem noch wasserführenden Bachlauf getrennt sind. Beide liegen etwa 200 m auseinander. (Abb.1). 301 Grabhügel sind insgesamt erhalten, darunter in der nördlichen Gruppe drei Langhügel, ähnlich denen in Dellbrück. Die meisten der Grabhügel sind klein mit Durchmessern zwischen 3 und 10 m, größere Bestattungsanlagen mit 25 bis 30 m Durchmesser liegen vereinzelt und unregelmäßig verstreut dazwischen.

Die Höhen schwanken zwischen 0,5 m und 2 m.“ (aus: Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern“ Köln, Band 39 von 1980).

Und Herr Etien lädt mich ein zum Bürgerforum in der Dünnwalder Von-Diergardt-Strasse, wo er mir das Buch zeigen will und mehr Informationen verspricht.

Am 2. November ist das nächste Treffen. Ich fahre hin und stehe um 18 Uhr gespannt vor dem Treffpunkt des Bürgervereins.

Am 2. November ist das nächste Treffen. Ich fahre hin und stehe um 18 Uhr gespannt vor dem Treffpunkt des Bürgervereins.

Ein freundlicher 2. Vorsitzender bittet mich herein, und neben 5 netten Frauen und Männern des Vereins und dem erwähnten Buch ist sogar ein Gast zugegen, dessen Eltern direkt am Waldrand am Reinholdsberg gewohnt haben und der als Junge selber im Wald herumgestrolcht ist und zwischen den Hügelgräbern gespielt hat.

Ich fasse es kaum: das ist der erste Mensch, der die mittlerweile legendären Gräber mit eigenen Augen gesehen hat und mir jetzt ganz konkret mit einem Kugelschreiber die Lage auf der kopierten Karte markiert.

Das „S“ für die Schutzhütte, der Bachlauf – dort war ich mittlerweile viele Male – warum habe ich die Grabhügel nicht gesehen?

Nachdem die freundlichen Vorstandsmitglieder erfolglos versucht haben, mich als neues Mitglied zu werben, bedanke ich mich und fahre freudig nach Hause. Schön, dass es so hilfsbereite Kölner gibt.

Nächstes Wochenende werde ich auf einem Hügelgrab stehen!

Dann 2 Wochenenden mit schlechtem Wetter, Regen, Matsch.

Kein Wetter für Radtouren.

Erst am 21.11. schaffe ich es wieder in den Wald.

Es ist schon ziemlich herbstlich geworden. Das bringt den Vorteil, dass das Laub von den Bäumen gefallen ist, mehr Licht in den Wald gelangt und die braunen Blätter den Boden betonen. Kein Grün verbirgt die bodennahen Formen.

Fotos: Wolfgang Kurtz, CC-BY-SA-3.0

Ich fahre mit dem Fahrrad direkt zu den auf der Karte markierten Punkten. Jeder Punkt ein Hügelgrab.

Und dann sehe ich mein Erstes. Bin erstaunt, wie flach es ist. Vielleicht einen halben Meter hoch.

Nur eine sanfte Erhebung mit einem Durchmesser von vielleicht 5 Metern. Aber kreisrund. Bäume wachsen daraus hervor. Haben die vorzeitlichen Baum-Recken durchstoßen. Und dann sehe ich noch eins – direkt dahinter. Und ein weiteres, mit einer Mulde am Rand. Da ist gegraben worden vor über hundert Jahren und dann ist wieder Moos über die Grabung gewachsen.

Ich bin fasziniert und wie beseelt von dem Fund. Nach Monaten der Suche habe ich diesen Ort endlich gefunden. Ich mache einige Fotos und sehe schon im Display der Kamera, dass man die sanften Hügel kaum sieht.

Ich bin fasziniert und wie beseelt von dem Fund. Nach Monaten der Suche habe ich diesen Ort endlich gefunden. Ich mache einige Fotos und sehe schon im Display der Kamera, dass man die sanften Hügel kaum sieht.

Das ist so schlicht und von der Zeit angeglichen, dass man es nur sieht wenn man es weiß. Wahrscheinlich laufen viele Spaziergänger im Dünnwalder Wald ahnungslos daran vorbei.

Und jetzt sehe ich immer mehr Hügelgräber, links und rechts des Weges, in sanften Wölbungen eins hinter dem anderen. Über 300 davon – das kann schon stimmen. Ich stehe auf einem mitten drauf und freue mich.

Die Aufgabe ist gelöst.

Auf dem Rückweg entdecke ich – jetzt sehenden Auges – dass die Odenthaler Strasse auf der Höhe der Einmündung Leuchterstraße sogar ein großes Hügelgrab mitten durchschneidet. Da wurde die Straße einfach durch das Hügelgrab gegraben.

Vielleicht schauen Sie auch mal genauer hin, wenn Sie in Köln-Dünnwald sind…